说起古代国公的故事,你首先会想到哪个影视角色?

电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中,齐国公府的“小公爷”齐衡,风度翩翩,出身显赫,但他的个人情感与人生选择却皆被家族荣耀与政治利益所裹挟。

《九重紫》则通过英国公府的爵位继承,将家族内部的矛盾展现得淋漓尽致。英国公为了让自己和外室生的次子宋翰袭爵,不惜给嫡长子宋墨下毒。这个剧情不仅牵涉到嫡庶之别,更与母族势力、父辈恩怨盘根错节,将勋贵门第内部秩序的脆弱性暴露无遗。

历史上,明代魏国公徐鹏举家族也曾上演真实的“废长立幼”之争。徐鹏举偏爱妾室所生的幼子徐邦宁,意图让其越过庶长子徐邦瑞袭爵。他先是试图贿赂严世蕃、刘采等高官,将小妾立为正室夫人,为徐邦宁铺路,又通过贿赂国子监官员等手段,屡次阻挠长子入监读书,帮幼子争夺继承资格。最终,因按察司副使冯谦揭发而惊动朝廷,这场风波以徐鹏举一派罚禄受惩、徐邦瑞得以保住继承权的“爽剧结局”告终。

这不禁让人好奇:明代国公的爵位继承与荫袭制度到底是什么样的?要想世代延续爵位到底有多难?如果严格按照嫡长继承制,那么没承袭上爵位的庶子、次子们都有些什么归宿?

“非有社稷军功不得封”

什么人能当明代的“公”?

明朝的基业,奠定于元末的战火与废墟之上。开国君主朱元璋从布衣崛起,深知前朝覆亡之鉴,尤其对元代滥封无度的积弊尤为警惕。因此,在构建新王朝的荣誉体系时,他立下了一道不可动摇的铁则:“列爵五等,非有社稷军功不封”。这一原则意味着,一个纯粹以战功为唯一衡量标准的贵族体系在明朝初确立起来了。

在这一严苛的标准之下,明初的爵位体系也进行了精简,废除了分量不足的子、男二等爵,仅保留公、侯、伯三等,其中公爵居于顶端。

在洪武三年(1370)的第一次大封赏中,被请上“神坛”的,无一不是传奇人物。

公爵之首魏国公徐达,是朱元璋的同乡,跟着起义军征战元军;郑国公常茂、曹国公李文忠、宋国公冯胜、卫国公邓愈都是勇猛无双、冲锋陷阵的将领。

他们的公爵之位,都是用实打实的战功换来的。在这个武将云集的“国公圈”里,只有一个文臣——韩国公李善长。

“善长虽无汗马劳,然事朕久,给军食,功甚大”,朱元璋将其功绩比喻为“汉初萧何再世”,表彰其在后方转输粮饷的社稷之功。朱元璋对“社稷军功”的这番权威阐释,说明解释规则的权力始终掌握在皇帝手中。何人能封公、侯、伯?这个问题的答案处于一个完全由皇权意志决定的弹性空间之中。

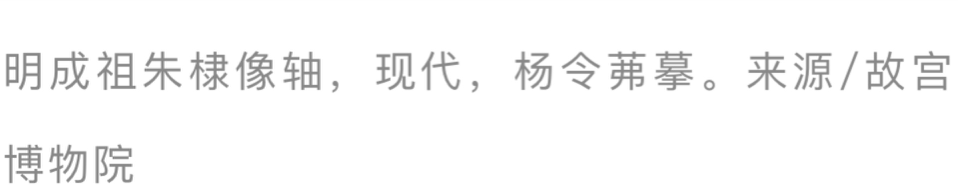

然而,制度的生命力在于其适应性,“功勋”的定义也必然随着政治格局的变迁而演变。朱元璋驾崩后,皇位传给了他的孙子建文帝。这位年轻的皇帝面对着驻守各地、手握重兵的叔叔伯伯们,感到了巨大的威胁,于是决定“削藩”。此举直接激化了中央与地方藩王的矛盾,最终引爆了改变明朝历史走向的内战——靖难之役。

在这场燕王朱棣与建文帝叔侄相争的血战中,昔日开疆拓土的社稷军功已不再是衡量功绩的首要标准,取而代之的是对朱棣个人不折不扣的政治忠诚。

永乐朝册封的英国公张辅、成国公朱能等功臣,其功劳的核心,便是在这场决定皇权归属的战争中,坚定地站在胜利者的一方。

说到这儿,就不得不提到魏国公徐达的三儿子徐增寿,他没有袭父亲的爵,而是靠“站队”得以封公。在靖难之役中,徐增寿身处南京的建文帝朝廷,却暗中为在北平起兵的姐夫燕王传递情报,因叛国罪而遭建文帝斩杀。朱棣胜利后,曾经的“叛国贼”就成了殉难的“烈士”,徐增寿被追封为定国公,其子孙得以世袭爵位。一个政权的死罪,转眼间就成了另一个政权用以开创公爵世家的盖世奇功。

明朝开国之初非军功不封的原则,在后来的政治演变中被不断侵蚀,功勋的含金量持续贬值。这一进程始于永乐朝,并在明中后期愈演愈烈。朱棣登基后,为酬劳并巩固支持自己的“靖难”功臣集团,有意提升了伯爵的规格与待遇,也开启了以政治需求而非纯粹军功来调整封爵体系的先例。

“辨嫡庶,明伦序”

庶子能继承爵位吗?

根据洪武二十六年(1393)编成的《诸司执掌》记载,勋臣爵位继承制度由吏部司封部具体负责执行。朱元璋初封功臣时对勋爵承袭规定尚粗简,得封公、侯者皆可世世承袭,一般由嫡长子优先继承,如果无子,就只能身死除爵了。比如洪武四年(1371)的广德侯华高无子,只能“以铁券纳之墓中”,这铁券就是爵位承袭的凭证。

嫡长继承、先嫡后长、无子爵除,这是洪武初年草创勋臣袭爵制度的总原则。在洪武年间的朝堂上,这套规矩如同精准的钟摆,稳定地运行着。

开国功臣信国公汤和百年之后,其子汤鼎顺利袭爵,朝野上下皆视为常理。卫国公邓愈撒手人寰,其子邓镇也毫无悬念地接过了父亲的爵位。这些都是该制度按照设计正常运转的典型案例。

尽管法律条文清晰,但皇权始终凌驾于其上,皇帝的个人意志成为决定继承权的最终力量。在特定情况下,朱元璋曾亲自下诏,打破常规。例如,他特许鄂国公常遇春之子常茂在无子的情况下,可由其弟继承爵位,即“兄终弟及”;又准许蕲(qí)国公康茂才之子康铎在嫡子一脉断绝后,由庶长子继承,即“嫡终如无后嗣,庶长及之”。不过,这些都属于“特殊情况,特殊讨论”。

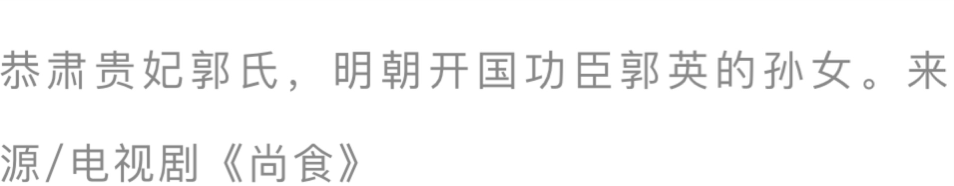

但也正是因为有了这些“特殊情况”,制度的理想设计总是在现实中屡屡遭遇挑战。开国名将武定侯郭英家族,就因为爵位之争展开了一场旷日持久的内斗。

这场纷争的种子,在郭英本人在世时便已埋下。他的正妻马氏终身未育,所有后代皆为庶出。没有嫡子,长幼的次序便失去了最坚固的参照,也从根源上动摇了其家族继承权的法理基础。

郭英去世后,武定侯的爵位一度停袭。直到洪熙元年(1425),这颗早已埋下的种子终于破土而出。此时的皇帝是明仁宗,他极为宠爱的郭贵妃,正是郭英庶次子郭铭的女儿。出于对爱妃的“戚恩”,仁宗皇帝下旨恢复武定侯的爵位,但承袭者并非论资排辈应处于最优先位置的郭英庶长子郭振一脉的后人,而是郭贵妃的亲弟弟——郭玹。

这一决定,完全是基于皇帝的个人好恶,而非宗法伦理。它像一颗火星,瞬间点燃了郭氏家族内部早已积压的怨气。法理上“庶长及之”的长房继承人——郭英的长孙郭珍,就此开始向皇室发起了漫长的申诉。一场围绕着一个侯爵头衔的家族战争,就此拉开序幕,其时间之长,过程之曲折,牵涉皇帝之多,在整个明代都实属罕见。

面对郭珍的申诉,历代皇帝的裁决基本上都是摇摆不定的:宣德帝试图以授予郭珍其他武职的方式进行安抚;正统帝不堪其扰,干脆下令暂停该爵位的承袭。直至天顺年间,英宗复辟后,才一度倾向于将爵位归还给郭珍之子……直到弘治十五年(1502),明孝宗做出最终裁决,将爵位正式授予长房后裔郭良,结束了这场持续近百年的闹剧。

“论功行赏,封为公侯,赐以铁券,颁以重禄”

明代国公子孙的“铁饭碗”是怎么形成的?

所以,我们应该可以理解为什么历代皇帝都要立下“父死子继”“先嫡后长”的基本原则了。只有正妻所生的长子才有资格完整地继承父亲的公爵位,这不仅是一项简单的财产继承法则,更是通过将所有特权集中于一人之身,有效地防止了因诸子分封而导致的权力分散和家族内耗,确保了每一个勋贵家族都有一个明确的、唯一的效忠代表。

在嫡长子继承制的光环之下,国公家族中那些未能承袭主爵的“繁枝”——次子、庶子乃至女儿们,他们的命运又将如何呢?明朝的制度设计同样为他们提供了多元化的出路,次子和庶子们如果有幸能在政治风暴中幸存,通常会被吸纳进京师的高级军事官僚体系,确保整个勋贵阶层能够盘根错节,与国同休。

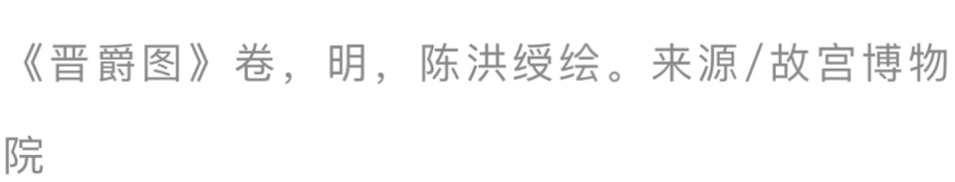

开国第一功臣魏国公徐达的家族,就全面展示了“非继承者们”在政治、军事和婚姻舞台上的不同人生轨迹。

最为主流和稳妥的路径,是通过“恩荫”制度进入军事系统,成为世袭武官。所谓“恩荫”,是公爵们凭借自身功绩和地位,为子孙博取官职的一种特权。对于勋贵家族而言,这条路几乎是为他们非嫡非长的儿子们量身定做的。

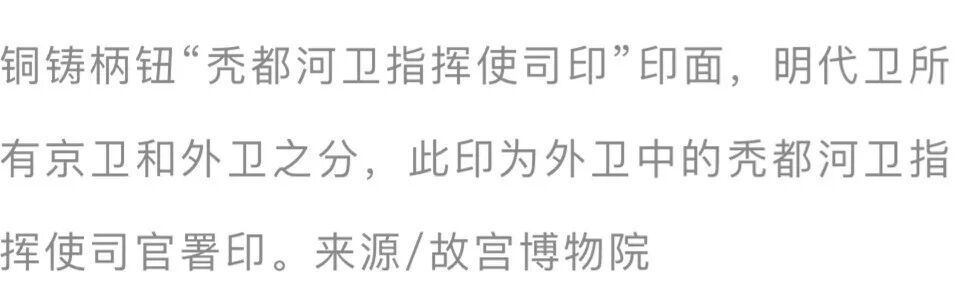

世袭武职包括指挥使及同知、佥事、卫所镇抚、正副千户、百户、试百户等。这些武职分布在全国各地的卫所里,数量相当大,一般卫所里常有数十名乃至数百名。

例如徐达的第四子徐膺绪,虽然无缘继承魏国公的爵位,但凭借父亲的功勋,他被授予了指挥使官职,子孙皆可世袭。尽管地位不及长兄,但次子的家族也拥有了稳定的官职和俸禄,确保了他这一支血脉能够继续作为统治阶级的一部分,享受国家的供养。

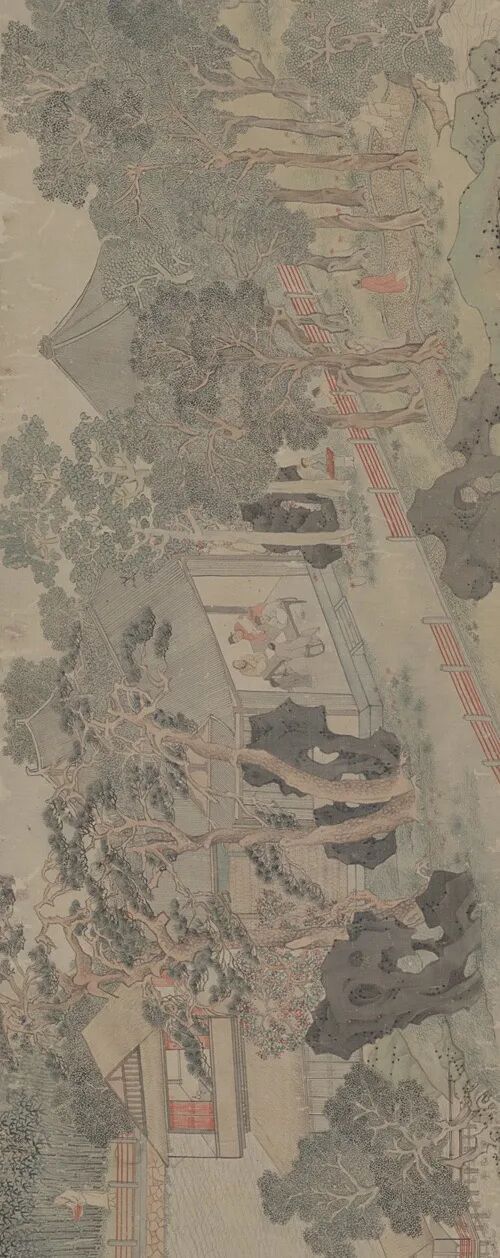

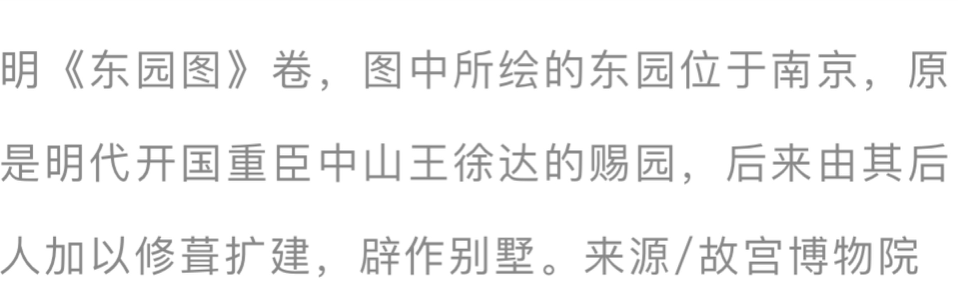

在众多武职中,锦衣卫尤其成为勋贵子弟的理想去处。历史记载,“正统后,妃、主、公、侯,中贵子弟授官者,多寄禄锦衣中”。例如,弘治五年(1492),明孝宗寻找到李文忠裔孙李璿、常遇春曾孙常复、邓愈玄孙邓炳、汤和玄孙汤绍宗四家开国公爵的后裔,将他们“皆定以南京锦衣卫,使各近其坟茔”。

作为皇帝的亲军和特务机构,锦衣卫地位尊崇,被称为“武翰林”。将勋贵子弟安排在锦衣卫中任职,是皇帝的一项高明策略。这既给予了他们一份体面的“铁饭碗”,也将其置于自己的直接掌控之下,形成了一道由最可靠的“自己人”组成的权力内环,将勋贵家族的忠诚与皇权的核心利益紧密捆绑在一起。

如果说儿子们的未来系于官职与军功,那么女儿们则通过婚姻为家族编织坚实的人脉网络。徐达的女儿们成为家族最重要的“战略资产”,其长女嫁给了燕王朱棣,并在其称帝后成为仁孝文皇后;次女和三女也分别嫁给了代王朱桂和安王朱楹。通过这些联姻,徐氏家族从功臣一跃成为皇亲国戚,其血脉与朱明皇室紧密地交融在一起。这种基于血缘的联盟,稳固程度远非一纸铁券所能比拟。它为徐家提供了无与伦比的政治庇护,使其在整个明代的大部分时间里,都能保持着超然的地位。

即便有家族因获罪而导致主爵被废,明朝的制度也往往会提供一个“软着陆”的方案。对于许多犯了错被夺爵的公侯子孙们,朝廷往往会“推恩”授予一个世袭的锦衣卫指挥使或都指挥使等职位。这种做法,既是对其先祖功劳的追念,也是一种有效的维稳手段,避免了这些曾经的权势家族因彻底失势而产生怨恨,从而转化为潜在的政治不稳定因素。

然而,这个庞大的保障体系也并非万无一失。在“靖难之役”这样天翻地覆的政治巨变中,站错队的代价可能是毁灭性的。据江苏《徐氏宗谱》记载,徐达的一个孙辈,被称为“贵八公”,因在建文帝手下任武官,在朱棣夺位后为避祸而被迫逃亡,最终隐姓埋名,定居于如东,其后人沦为普通平民。这个故事提供了一个重要的反例,揭示了在皇权斗争的惊涛骇浪中,“铁饭碗”也可能被砸。

明代的勋爵承袭体现出,即使是在簪缨世家,旁支子弟自身亦需具备出众的军事或政治才能,在朝局的变幻中抓住机遇,才能以新的“社稷军功”来为自己和家族的旁支开创另一份荣耀。这种制度设计,固然在一定程度上维系了勋贵家族的整体实力,但也意味着他们的命运始终与国运和皇权紧密捆绑。个人的武勇与才智,家族的盘算与钻营,终究要在王朝的宏大叙事中寻找自己的位置。

好的配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。